Contents

雷頭風と清震湯と荷葉

前回の記事【「大頭論」について『素問病機氣宜保命集』より】において、劉完素の「大頭論」を紹介したが、大頭論に附記されている「雷頭風」については触れずに終わった。

しかし、「附雷頭風」に記載される清震湯や荷葉について興味があったので、別記事としてここに紹介したい。

附、雷頭風

夫れ雷頭風を治するには、諸薬効かず、証と相対せざるを為す也。

夫れ雷頭風なるは、震卦これを主る。震卦(の象り)は仰盂なり。故に予め薬内に荷葉を加えて制す。(荷葉の)象り其れ震の形、其の色も又青なるを謂う、乃ち象形に類すること述べる也。当に局方中升麻湯を煎じるべし。

升麻湯

升麻(一両) 蒼朮(一両) 荷葉(一個、全者)

上を細末と為し、毎服五銭、水一盞を煎じて七分に至る。食後に温服す。

或いは全荷葉一個を焼きて、細かく研す、調して薬に煎じて服するも、亦た妙なり。

附、耳論

論に曰く、耳とは蓋し一に非らざる也。竅を以て之を言うときは是れ水也。声を以て之を言うときは金也。以て経に之を言う、手足少陽俱に其の中(耳中)に会する也。

内より聴くこと能わざる者有り、主也。

外より入ること能わざる者有り、経也。

蝉鳴くが若き者あり、鐘声の若き者あり、火の熇状の若き者あり。各々経に随いて之を見、其の虚実を間(まじえ)て察せずんばあるべからず也。

仮令、耳聾なる者は腎也。何を以て肺を治む?肺は声を主る。鼻塞する者は肺也、何を以て心を治む?心は臭を主る。

此の法を推すが如く、皆な受氣に従りて始と為す。腎は氣を巳に受く、心は氣を亥に受く、肝は氣を甲に受く、肺は氣を寅に受く、脾は四季に正す。此の法、皆な長生の道也。

雷頭風について

雷頭風とは、その名称からも強い症状を連想する症候名である。

その特徴は「諸薬不効、為与証不相対也。」、つまり“証と相対しない病のため諸薬不効”ということである。金代において、雷頭風とはセオリー通りの診断・治療が通用しない病であったのであろう。

診断が通用しないため、雷頭風を「易卦」に見立てて説明している。

症状の強さから、その名がついたのであろう。雷頭風の“雷”を易卦の「震」に相応させ、「仰盂」の言葉を添えている。震卦の形は ☳ である。この形は上二つの二爻(陽爻)が上に向かって開いている。この形が落雷、そして「仰盂」の象りに通ずという。

そして震卦の発想は、方剤にも活かされる。処方の中に「荷葉」が用いられるのだが、この荷葉にもやはり震卦の主旨が含まれているという(「荷葉、謂象其震之形、其色又青」)

「荷葉」の形や色に木に性をもつ「震卦」にも通ずるという。

その荷葉を用いた処方として局方升麻湯を提示している。

この方剤は〔升麻・蒼朮・荷葉〕から成る処方である。(ちなみに、局方という名を冠しているため、『太平恵民和剤局方』に本方剤を求めたが、今のところ確認できていない。)

もう一方として荷葉単味の処方も記している。荷葉(全草)を焼いて細末にし煎じて服するも効果あり、という。

清震湯という処方について

荷葉が有する木性・震卦に通ずる性質

清震湯とは、雷頭風に対する処方の名称としてふさわしいネーミングである。

本章にあるように荷葉とは震卦の性質を象る生薬であるという。そこで『本草綱目』(明代 李時珍)をひも解いてみたところ次のように記されていた。

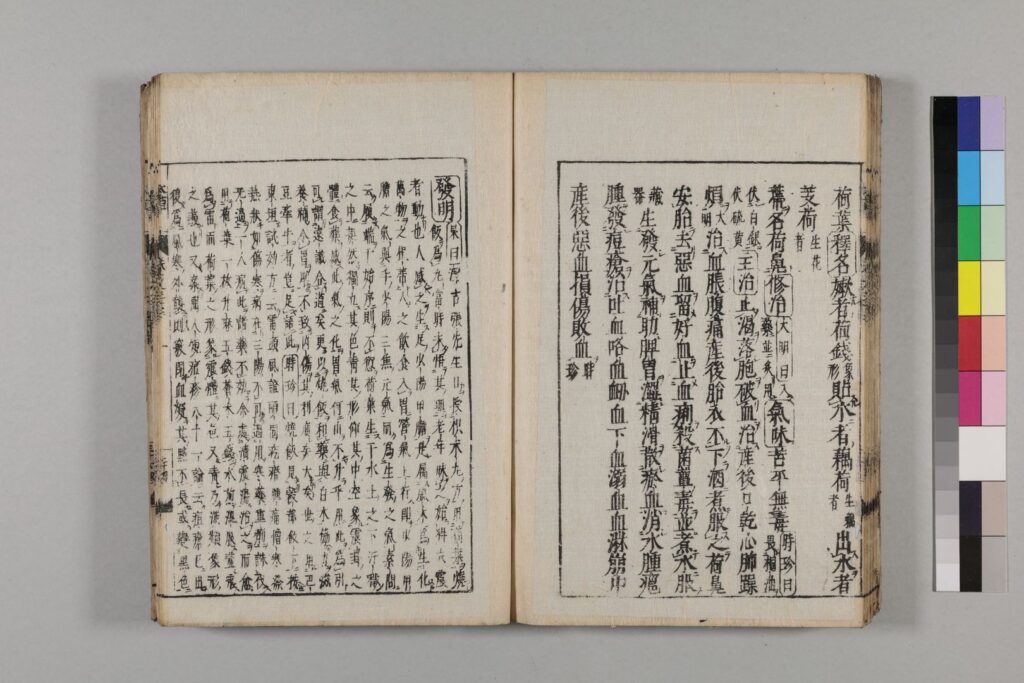

荷葉に関する情報『本草綱目』より

※画像・本文ともに『本草綱目』(京都大学付属図書館)より引用させていただきました。

※画像・本文ともに『本草綱目』(京都大学付属図書館)より引用させていただきました。

※以下に書き下し文、次いで足立のコメントと原文を紹介。

※現代文に訳さないのは経文の本意を損なう可能性があるためです。口語訳は各自の世界観でお願いします。

荷葉

【釈名】【修治】【氣味】【主治】…(略)…

【発明】

李杲が曰く、潔古張先生が枳朮丸方の口授に荷葉を用いて焼飯にして丸と為す。当時は未だ其の理を悟らず。老年になりて之を味う。

始めに夫の震の動を得る也。人、之を感ずれば足少陽甲胆を生ず。是れ風木に属して、萬物を生化するの根蒂と為す。人の飲食、胃に入り、営氣上行す。即ち少陽甲胆の氣と手少陽三焦の元氣、同じくして生発の氣を為す。

『素問』に云く、「履端于始、序則不愆。」(※1)

荷葉、水土の下、汚濁の中に生じ、挺然として独立す。其の色は青く、其の形は仰なり、其の中空なるは震卦の体に象る。薬を食いて此の氣の化に感ず。胃氣、何に由りて升らんや。此れを用いるに、遠識は道に合すを謂うべきを引くと為す。更に焼飯を以て薬と白朮とを和し、協力して滋養補し、胃をして厚らしめて、内傷を致さず。其の利は広く大なり。世の巴豆・牽牛を用いる者は、豈に此れを語るに足らんや。

李時珍が曰う、焼飯は穀部の「飯」の下に見る。(※2)

按ずるに、『東垣試効方』に云う、雷頭風の証は、頭面疙瘩腫痛、憎寒し、発熱すること、状(かたち)傷寒病の三陽に在るが如し。寒薬重剤を過用して、無過を誅伐すべからず。

一人、此れ(雷頭風)を病みて諸薬効せず。余(時珍)、清震湯を処し之を治し、而して愈える。荷葉一枚・升麻五銭・蒼朮五銭を用い、水煎して温服す。蓋し震爲雷、而して荷葉の形象は震の体、其の色も又た青し。乃ち類に渉(かかわ)り形に象るの義也。

又案ずるに、聞人規が『痘疹八十一論』に云う。痘瘡、已に出で復た(その上に)風寒外襲を為するときは則ち竅閉じ血凝(こご)り、其の点(痘疹・癍疹)は長せず。或いは黒色に変ず。此れ倒黶と為す。必ず身痛み、四肢微厥す。但だ肌を温め、邪を散ずれば、則ち熱氣は復た行り而して斑は自ら出でる也。宜しく紫背荷葉散にて之を治すべし。蓋し荷葉は能く升発し、陽氣は瘀血を散じ、好血を留むる。僵蚕は能く結滞の氣を解く故也。此の薬は得易すく、而して活人なること甚だ多し。人牙・龍脳に勝る也。又、戴原礼が『証治要訣』に云う。荷葉、之を服せば、人をして痩劣せしむる。故に単服して以て陽水浮腫の氣の消すべし。

※1:履端于始、序則不愆。;この記述は『素問』には見つからない。

『春秋左氏伝』文公元年や『史記』巻二十六、暦書第四に確認できる一節である。

「……履端於始、擧正於中、歸餘於終、履端於始、序則不愆、擧正於中、民則不惑、歸餘於終、事則不悖。……」

(端を始めに於て履みて、正を中に於て挙げ、余を終に帰する。端を始めに履めば、序は則ち愆(あやま)らず、正を中に於て挙げれば、民は則ち惑わず。余を終りに帰すれば、事は則ち悖(もとら)ず。)

※2『本草綱目』第二十五巻 穀之四に記載される「飯」の記述の中に、「荷葉焼飯」の項がある。

荷葉焼飯の詳細は以下に…

【主治】厚脾胃通三焦資助生發之氣

【發明】

[李杲曰]易水張潔古枳朮丸用荷葉褁焼飯爲丸。葢荷之爲物色靑中空、象乎震卦、風木在人爲足少陽膽同手少陽三焦爲生化、萬物之根蔕、用此物以成其化。胃氣何由不上升乎。更以焼飯和藥與白朮、協力滋養穀氣、令胃厚不致再傷。其利廣矣大矣。

[時珍曰]按韩懋医通云、東南人不識、北方炊飯、無甑類乎。爲焼如焼菜之意、遂訛以荷葉包飯、入灰火焼煨。雖丹渓亦未之辯。但以新荷葉煑湯、入粳米造飯。

氣味亦全也。凡粳米造用荷葉湯者寛中、芥葉湯者、豁痰、紫蘇湯者行氣解肌、薄荷湯者去熱、淡竹葉湯者辟暑、皆可類推也。

■原文 荷葉

【釈名】【修治】【氣味】【主治】…(略)…

【發明】

[杲曰]潔古張先生口授枳朮丸方用荷葉焼飯爲丸。當時未悟其理。老年味之。始得夫震者動也。人感之生足少陽甲膽、是属風木爲生化萬物之根蒂。人之飮食入胃、營氣上行、即少陽甲膽之氣與手少陽三焦元氣同爲生發之氣。素問云履端于始序則不愆。荷葉生于水土之下汚濁之中、挺然獨立。其色靑、其形仰、其中空象、震卦之體。食藥感此氣之化、胃氣何由不升乎。用此爲引可謂遠識合道矣。更以焼飯和藥與白朮、協力滋養補、令胃厚、不致内傷。其利廣矣、大矣。世之用巴豆牽牛者、豈足語此。

[時珍曰]焼飯見穀部飯下。按、東垣試効方云、雷頭風證、頭靣疙瘩腫痛、憎寒、發熱、狀如傷寒病在三陽、不可過用寒藥重劑、誅伐无過。一人病此、諸藥不効。余處淸震湯治之、而愈。用荷葉一枚升麻五錢蒼朮五錢、水煎温服。蓋震爲雷、而荷葉之形象震體、其色又靑、乃渉類象形之義也。

又案、聞人規痘疹八十一論云、痘瘡已出復爲風寒外襲則竅閉血凝、其㸃不長、或變黒色。此爲倒黶。必身痛、四肢微厥。但温肌、散邪、則熱氣復行而斑自出也。宜紫背荷葉散治之。蓋荷葉能升發、陽氣散瘀血、留好血。僵蠶能解結滯之氣故也。此藥易得、而活人甚多。勝于人牙龍腦也。又戴原禮證治要訣云、荷葉服之。令人痩劣。故單服可以消陽水浮腫之氣。

しかし、『本草綱目』李時珍のいうように『東垣試効方』をあたったところ、雷頭風に対する処方としての清震湯は見つからなかった。

たしかに清震湯の名は、李東垣の書『蘭室秘蔵』『東垣試効方』に記載されているが、それは「陰痿陰汗及臊臭門」に収録されている。そしてその処方には、荷葉は用いられていない。

荷葉が用いられる清震湯を探して…

荷葉を含む清震湯は、『医方集解』(清代)瀉火の剤の章にて「清震湯」という名で記載されている。『医方集解』とは汪昂によって清代(1695年)に編纂された処方集書である。

その処方薬の分類は「補養の剤」「発表の剤」「涌吐の剤」「攻裏の剤」「表裏の剤」「和解の剤」…といった方意別に記載されているのが、初学者にとっても分かりやすい構成となっている。

本記事の主役、清震湯は『医方集解』においては巻下「瀉火の剤」の章に記載されている。

「瀉火の剤」には、黄連解毒湯・半夏瀉心湯・白虎湯・竹葉石膏湯・龍胆瀉肝湯・蓮子清子飲・導赤散……などなどの方剤が掲載されている。

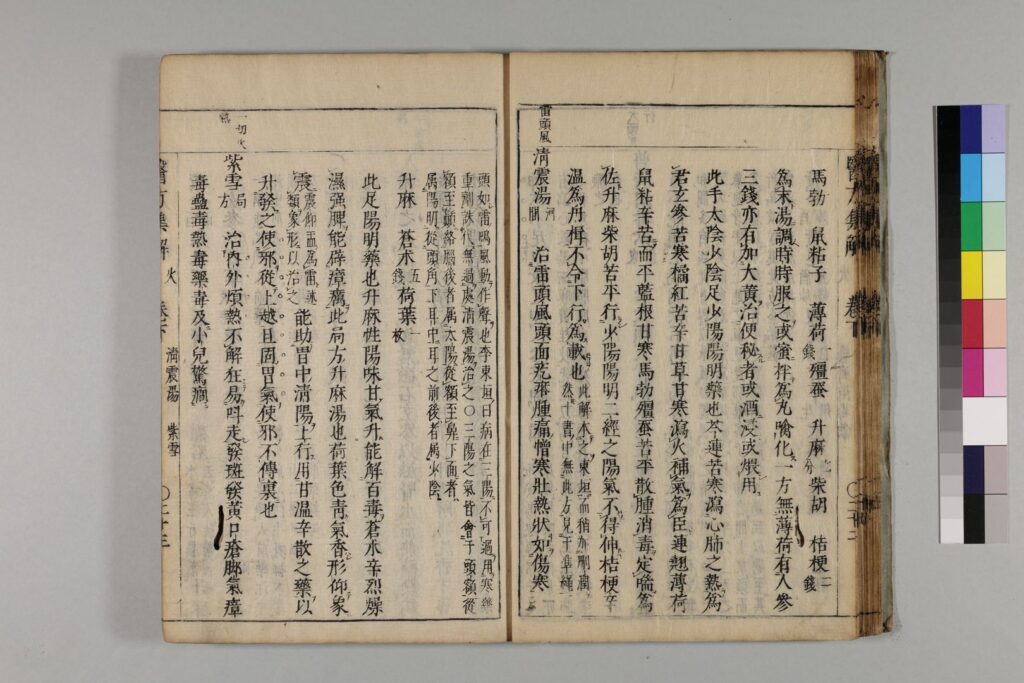

清震湯に関する情報『医方集解』より

※画像・本文ともに『医方集解』(京都大学付属図書館)より引用させていただきました。

※画像・本文ともに『医方集解』(京都大学付属図書館)より引用させていただきました。

※以下に書き下し文、次いで足立のコメントと原文を紹介。

※現代文に訳さないのは経文の本意を損なう可能性があるためです。口語訳は各自の世界観でお願いします。

書き下し文・清震湯

(雷頭風)清震湯 河間

雷頭風、頭面疙瘩腫痛、憎寒壮熱、状傷寒なるが如しを治する。(一に云う、頭、雷鳴り、風動きて声を作するが如し也。李東垣が曰く、病、三陽に在るは、寒薬重剤を用い過ぎて無過を誅伐すべからず。清震湯これを治す。

○三陽の氣は皆な頭額に会する、額より巓に至り脳に絡す。後ろ(後頭)は太陽に属す。額より鼻に至り面に下る者は陽明に属す。頭角より耳中に下り、耳の前後なる者は少陽に属する。

升麻、蒼朮(五銭)、荷葉(一枚)

此れ足陽明の薬也。

升麻、性陽味甘にして氣升る、能く百毒を解す。

蒼朮、辛烈にして、湿を燥かし脾を強くし、能く瘴癘を辟く、此れ局方升麻湯也。

荷葉、色青く氣香ばし、形仰きて震に象る。(震仰盂にして雷を為す、類を述し形を象りて以て之を治す。)能く胃中の清陽を助け上行す。甘温辛散の薬に用いて、以て之を升発す。邪をして従りて上越せしむ。且つ胃氣を固して、邪をして伝裏せしめざる也。

■原文

(雷頭風)淸震湯 河間

治雷頭風、頭面疙瘩腫痛、憎寒壯熱、狀如傷寒。(一云、頭如雷鳴風動作聲也。李東垣曰、病在三陽、不可過用寒藥重劑、誅伐無過處、淸震湯治之。○三陽之氣皆會于頭額、從額至巓絡腦、後者属太陽。從額至鼻下面者属陽明、從頭角下耳中耳之前後者属少陰(少陽)。

升麻、蒼朮(五錢)、荷葉(一枚)

此足陽明藥也。升麻、性陽味甘氣升、能解百毒。蒼朮辛烈、燥濕强脾、能辟瘴癘、此局方升麻湯也。

荷葉色靑氣香、形仰象震。(震仰盂為雷、述類象形以治之。)能助胃中淸陽上行。用甘温辛散之藥、以升發之。使邪從上越、且固胃氣、使邪不傳裏也。

清震湯および荷葉に関する調べは以上の通りである。易学が医学に取り込まれ、易学知識を借りて医学理論を説明するということは、日中の医学古典にはよく見られることである。医学を学ぶ上で、易学は修めておくべき素養の一つであるといえる。その一例として、今回は清震湯を通じて、記事として紹介させていただいた次第である。

鍼道五経会 足立繁久

原文 『素問病機氣宜保命集』大頭論

■原文 『素問病機氣宜保命集』大頭論

夫大頭病者、是陰陽邪熱太甚、資実少陽相火而為之也。多在少陽、或在陽明、或伝太陽、視其腫勢在何部分、随経取之。湿熱為腫、木盛為痛。此邪見于頭、多在両耳後先出、皆主其病也。治之大不宜薬速。速則過其病所、謂上熱未除、中寒復生、必傷人命。此病是自外而之内者、是血病。況頭部分受邪、見于無形迹之部、当先緩而後急。先緩者、謂邪氣在上、著無形之分部。既著無形、無所不至、若用重剤速下、過其病難已。雖用緩薬、若急服之、或食前、或頓服、皆失緩体、則薬不能除病。当徐徐侵漬無形之邪也。或薬性味形体拟象、皆要不離緩体是也。且後急者、謂緩剤已瀉、邪氣入于中、是到陰部、染于有形質之所、若不速去、則損陰也。此終治却為客邪、当急去之、是治客以急也。且治主当緩者、謂陽邪在上、陰邪在下、各本家病也。若急治之、不能解紛而益乱也。此故治主当緩。治客以急者、謂陽分受陰邪、陰分受陽邪、此客氣急除去之也。

仮令少陽陽明為病、少陽為邪、出于耳之前後也。陽明為邪者、首大腫是也。先以黄芩黄連甘草湯、通炒過、銼、煎、少少不住服。或剤畢、再用大黄煨鼠粘子、新瓦上炒香、煎薬成、去滓、内芒硝、俱各等分、亦時時呷之、無令飲食在前。得微利及邪氣已、只服前薬。如不已、再同前次第服之、取大利。邪氣已即止。如陽明渇者、加石膏。如少陽渇者、加栝蔞根。陽明行経、升麻、芍藥、葛根、甘草。太陽行経、羌活、防風之類。

附雷頭風

夫治雷頭風者、諸薬不効、為与証不相対也。夫雷頭風者、震卦主之。震仰盂、故予制薬内加荷葉、謂象其震之形、其色又青、乃述類象形也。当煎局方中升麻湯。

升麻湯

升麻(一兩) 蒼朮(一兩) 荷葉(一個全者)

上為細末、毎服五銭、水一盞、煎至七分、温服、食後。或焼全荷葉一個、研細、調煎薬服、亦妙。

附耳論

論曰、耳者、蓋非一也。以竅言之是水也。以声言之金也。以経言之、手足少陽俱会其中也。有従内不能聴者、主也。有従外不能入者、経也。有若蝉鳴者、有若鈡声者、有若火熇状者、各随経見之、其間虚実不可不察也。

仮令耳聾者、腎也。何以治肺。肺主声、鼻塞者、肺也、何以治心、心主臭。如推此法、皆従受氣為始。腎受氣于巳、心受氣于亥、肝受氣于甲、肺受氣于寅、脾正四季。此法皆長生之道也。

TOP

TOP